تفسير سورة الفاتحة

ملاحظة : ما بين القوسين ( )

الهلاليين فهما شرح من معد الصفحة وليس من التفسير .

وسواء : عنوان ، أو غيره ، في داخل التفسير أو بعده ، كتب من معد الصفحة أو لا

.

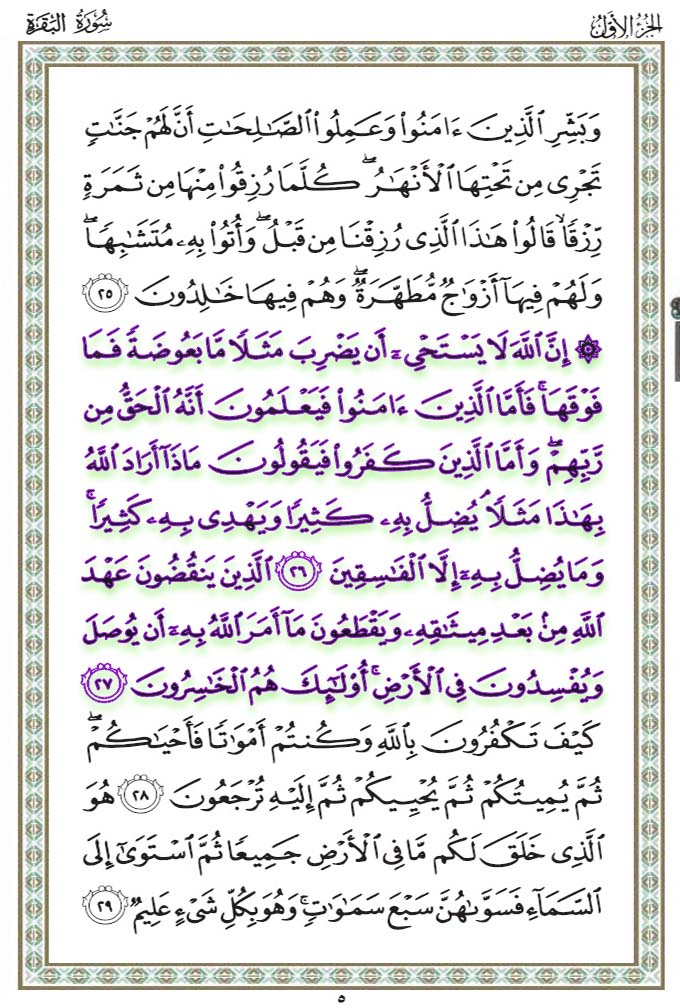

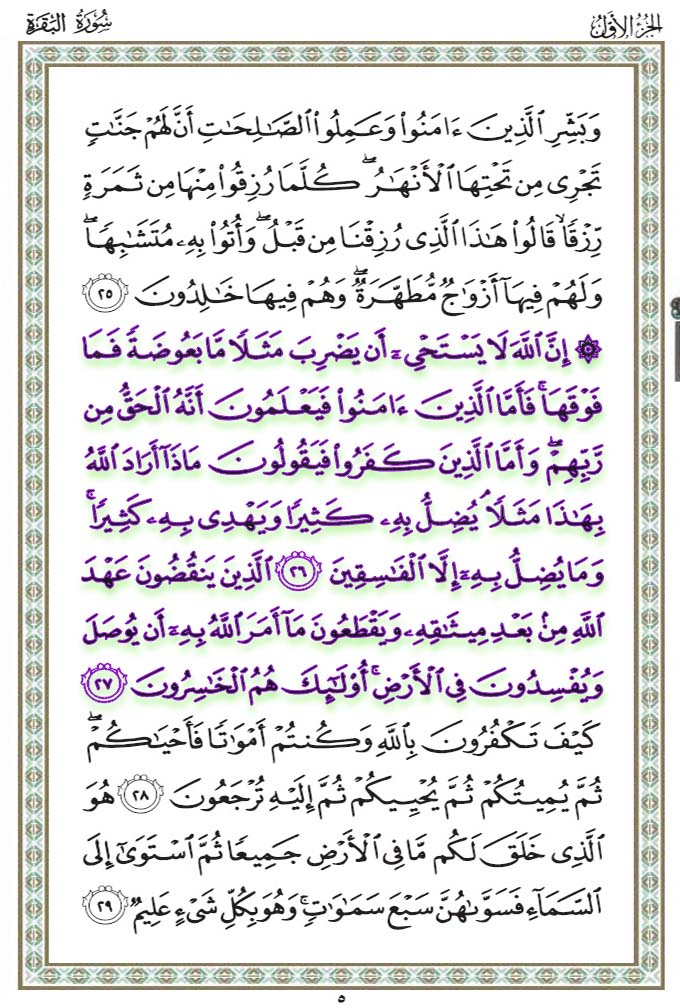

سورة البقرة من 26-27

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب

العالمين

والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين

الميزان في تفسير

القرآن

للعلامة السيد محمد

حسين الطباطبائي

تفسير سورة البقرة

إعداد للتفسير الموضوعي

تفسير سورة الفاتحة

ملاحظة : ما بين القوسين ( )

الهلاليين فهما شرح من معد الصفحة وليس من التفسير .

وسواء : عنوان ، أو غيره ، في داخل التفسير أو بعده ، كتب من معد الصفحة أو لا

.

سورة البقرة من 26-27

|

{ بِسْمِ اللَّهِ

الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1) |

|

تفسير سورة البقرة - 2 -

و هي : 286 مائتان و ست و

ثمانون آية .

الآيات 26 إلى 27 .

{

إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ

وَ

أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ما ذا أَرادَ اللَّهُ بِهذا مَثَلاً

يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً

وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ

الْفاسِقِينَ (26)

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ

وَ

يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

أُولئِكَ

هُمُ الْخاسِرُونَ (27) } .

الميزان في تفسير القرآن ج1ص 91 .

بيان المجازاة و تجسم الأعمال

:

قوله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ

....} .

البعوضة : الحيوان المعروف

، و هو من أصغر الحيوانات المحسوسة .

و هذه الآية : و التي بعدها .

نظيرة ما في سورة الرعد : { أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ

إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ

الأَلْبَابِ (19)

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلاَ يِنقُضُونَ الْمِيثَاقَ (20)

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ (21) } الرعد .

و كيف كان : فالآية تشهد على أن من الضلال و

العمى ، ما يلحق الإنسان عقيب أعماله السيئة .

غير الضلال و العمى : الذي له في نفسه و من

نفسه .

حيث يقول تعالى : { وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ

} .

فقد جعل : إضلاله ، في

تلو الفسق ، لا متقدما عليه هذا .

ثم إن الهداية و الإضلال : كلمتان جامعتان ، لجميع أنواع الكرامة و الخذلان

، التي ترد

منه تعالى على عباده السعداء و الأشقياء .

فإن الله تعالى :

وصف في كلامه حال السعداء

من عباده بأنه :

يحييهم : حياة طيبة ، و يؤيدهم بروح الإيمان .

و يخرجهم : من الظلمات إلى

النور ، و يجعل لهم نورا يمشون به .

و هو : وليهم ، و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون

.

و هو

: معهم ، يستجيب لهم إذا دعوه ، و يذكرهم إذا ذكروه

.

و الملائكة : تنزل عليهم بالبشرى و

السلام ، إلى غير ذلك .

و وصف حال الأشقياء من عباده بأنه :

يضلهم : و يخرجهم من النور إلى الظلمات .

و يختم : على

قلوبهم ، و على سمعهم و على أبصارهم غشاوة .

و يطمس : وجوههم على أدبارهم .

و يجعل : في

أعناقهم أغلالا ، فهي إلى الأذقان فهم مقمحون .

و يجعل : من بين أيديهم سدا ، و من خلفهم

سدا ، فيغشيهم فهم لا يبصرون .

و يقيض لهم : شياطين قرناء ، يضلونهم عن السبيل ، و يحسبون

أنهم مهتدون .

و يزينون لهم : أعمالهم ، و هم أولياؤهم .

و يستدرجهم الله : من حيث لا

يشعرون ، و يملي لهم إن كيده متين .

و يمكر بهم : و يمدهم في طغيانهم يعمهون .

فهذه نبذة : مما ذكره سبحانه من حال الفريقين .

و ظاهرها : أن للإنسان في الدنيا ، وراء

الحياة التي يعيش بها فيها ، حياة أخرى ، سعيدة أو شقية .

ذات أصول و أعراق : يعيش بها

فيها ، و سيطلع و يقف عليها ، عند انقطاع الأسباب و ارتفاع الحجاب .

و يظهر

من كلامه تعالى أيضا : أن للإنسان حياة أخرى ، سابقة على حياته الدنيا .

يحذوها فيها : كما

يحذو حذو حياته الدنيا ، فيما يتلوه .

و بعبارة أخرى : إن للإنسان حياة قبل هذه الحياة

الدنيا و حياة بعدها .

و الحياة الثالثة : تتبع حكم الثانية ، و الثانية حكم الأولى

.

فالإنسان : و هو في الدنيا ، واقع بين حياتين

، سابقة و لاحقة

.

فهذا هو : الذي يقضي به

ظاهر القرآن .

الميزان في

تفسير القرآن ج1ص 92.

لكن الجمهور من المفسرين :

حملوا : القسم الأول من الآيات ، و هي الواصفة للحياة السابقة

.

على ضرب : من لسان الحال ، و اقتضاء الاستعداد .

و القسم الثاني منها : و هي الواصفة

للحياة اللاحقة ، على ضروب المجاز و الاستعارة ، هذا .

إلا أن : ظواهر كثير من الآيات ، يدفع

ذلك .

أما القسم الأول : و هي آيات الذر و الميثاق ، فستأتي في مواردها .

و أما القسم

الثاني : فكثير من الآيات دالة على أن الجزاء يوم الجزاء ، بنفس الأعمال و عينها

.

كقوله

تعالى : { لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (7) }

التحريم .

و قوله تعالى : { ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ (281) } الآية:

البقرة .

و قوله تعالى : { فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ

الْحِجارَةُ (24) } البقرة .

و قوله تعالى : { فَلْيَدْعُ نادِيَهُ سَنَدْعُ

الزَّبانِيَةَ (18) } العلق .

و قوله تعالى : { يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ

مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ (30) } آل عمران .

و قوله تعالى

: { ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ (174) } البقرة .

و قوله

تعالى : { إِنَّما

يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نار (10) } النساء .

إلى غير ذلك من الآيات .

و لعمري : لو لم يكن في كتاب الله تعالى .

إلا قوله تعالى :

{ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ

هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (22) } ق .

لكان فيه

كفاية .

إذ الغفلة : لا تكون إلا عن معلوم حاضر .

و كشف الغطاء : لا يستقيم إلا عن مغطى

موجود .

فلو لم يكن : ما يشاهده الإنسان يوم القيامة ، موجودا حاضرا من قبل

.

لما كان يصح

أن يقال للإنسان : إن هذه أمور ، كانت مغفولة لك ، مستورة عنك .

فهي اليوم : مكشوف عنها

الغطاء ، مزالة منها الغفلة .

و لعمري : إنك لو سألت نفسك ، أن تهديك إلى بيان يفي بهذه المعاني حقيقة من غير مجاز

.

لما أجابتك : إلا بنفس هذه البيانات ، و الأوصاف التي نزل بها القرآن الكريم

.

الميزان في تفسير القرآن ج1ص 93 .

و محصل الكلام أن كلامه تعالى موضوع على وجهين :

أحدهما : وجه المجازاة بالثواب و العقاب ، و عليه عدد جم من الآيات .

تفيد :

أن ما سيستقبل الإنسان من خير أو شر ، كجنة أو نار .

إنما هو : جزاء لما عمله في الدنيا

من العمل .

و ثانيهما : وجه تجسم الأعمال

، و عليه عدة أخرى من الآيات .

و هي تدل : على أن الأعمال

، تهيئ بأنفسها ، أو باستلزامها .

و تأثيرها : أمورا مطلوبة أو غير مطلوبة ، أي خيرا أو شرا

.

هي التي : سيطلع عليه الإنسان يوم يكشف عن ساق .

و إياك : أن تتوهم ، أن الوجهين متنافيان

.

فإن الحقائق : إنما تقرب إلى الأفهام بالأمثال المضروبة ، كما ينص على ذلك القرآن

.

+++

قوله تعالى : { إِلَّا الْفاسِقِينَ } .

الفسق : كما قيل من الألفاظ التي أبدع القرآن

استعمالها في معناها المعروف .

مأخوذ : من فسقت التمرة ، إذا خرجت عن قشرها و جلدها

.

و

لذلك فسر بعده بقوله تعالى : { الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ

مِيثاقِهِ ..... } الآية .

و النقض : إنما يكون عن إبرام .

و لذلك أيضا : وصف الفاسقين في آخر

الآية بالخاسرين .

و الإنسان : إنما يخسر فيما ملكه بوجه .

قال تعالى : { إِنَّ

الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ (45) }

الشورى .

و إياك أن تتلقى :

هذه الصفات : التي أثبتها سبحانه في كتابه ، للسعداء من

عباده ، أو الأشقياء .

مثل : المقربين ، و المخلصين ، و المخبتين ، و الصالحين

، و المطهرين ، و

غيرهم .

و مثل: الظالمين ، و الفاسقين ، و الخاسرين ، و الغاوين

، و الضالين ، و أمثالها .

أوصافا

مبتذلة : أو مأخوذة لمجرد تزيين اللفظ .

فتضطرب بذلك : قريحتك ، في فهم كلامه تعالى .

فتعطف

الجميع : على واد واحد ، و تأخذها هجاء عاميا ، و حديثا ساذجا سوقيا .

بل هي أوصاف : كاشفة

عن حقائق روحية ، و مقامات معنوية ، في صراطي السعادة و الشقاوة .

كل واحد منها : في نفسه

، مبدأ لآثار خاصة ، و منشأ لأحكام مخصوصة معينة .

كما أن : مراتب السن ، و خصوصيات القوى ، و

أوضاع الخلقة في الإنسان .

كل منها : منشأ لأحكام و آثار مخصوصة ، لا يمكننا أن نطلب

واحدا منها ، من غير منشئه و محتده .

و لئن تدبرت : في مواردها من كلامه تعالى ، و أمعنت

فيها ، وجدت صدق ما ادعيناه .

الميزان في تفسير القرآن ج1ص 94 .

+++++

بحث الجبر و التفويض :

الجبر و التفويض و الأمر بين الأمرين :

و أعلم : أن بيانه تعالى ، أن الإضلال إنما

يتعلق بالفاسقين .

يشرح : كيفية تأثيره

تعالى في أعمال العباد و نتائجها .

و هو الذي : يراد حله في بحث الجبر و التفويض .

بيان ذلك :

( أولا : إن الله تعالى المالك المطلق وله التصرف

في خلقه كيف يشاء : )

أنه تعالى قال : { لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ

(284) }، البقرة .

و قال : { لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ (5) } الحديد .

و قال

: { لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ (1) } التغابن.

فأثبت فيها : و في نظائرها من الآيات

، الملك لنفسه على العالم .

بمعنى أنه تعالى : مالك على الإطلاق .

ليس بحيث : يملك على بعض

الوجوه ، و لا يملك على بعض الوجوه .

كما أن : الفرد من الإنسان ، يملك عبدا أو شيئا آخر

، فيما يوافق تصرفاته أنظار العقلاء ، و أما التصرفات السفهية فلا يملكها .

و كذا

العالم : مملوك لله تعالى مملوكية على الإطلاق .

لا مثل : مملوكية بعض أجزاء العالم لنا ، حيث إن ملكنا ناقص ، إنما يصحح بعض التصرفات لا جميعها

.

فإن الإنسان : المالك لحمار

مثلا ، إنما يملك منه أن يتصرف فيه بالحمل و الركوب مثلا .

و أما أن يقتله : عطشا ، أو جوعا

، أو يحرقه بالنار ، من غير سبب موجب ، فالعقلاء لا يرون له ذلك .

أي كل مالكية : في هذا

الاجتماع الإنساني ، مالكية ضعيفة .

إنما تصحح : بعض التصرفات المتصورة في العين المملوكة

، لا كل تصرف ممكن .

و هذا بخلاف : ملكه تعالى للأشياء :

فإنها : ليس لها من دون الله تعالى

، من رب يملكها .

و هي ( الأشياء ) : لا تملك لنفسها ، نفعا و لا ضرا ، و لا موتا و لا حياة و لا نشورا

.

فكل تصرف : متصور فيها ، فهو له تعالى .

فأي تصرف : تصرف به في عباده و خلقه ، فله ذلك .

من

غير أن : يستتبع قبحا و لا ذما ، و لا لوما في ذلك .

إذ التصرف : من بين التصرفات ، إنما

يستقبح و يذم عليه ، فيما لا يملك المتصرف ذلك .

لأن العقلاء : لا يرون له ذلك ، فملك هذا

المتصرف محدود ، مصروف إلى التصرفات الجائزة عند العقل .

و أما هو تعالى : فكل تصرف تصرف به ، فهو تصرف من مالك ، و تصرف في مملوك ، فلا قبح و لا ذم و لا غير ذلك

.

و قد أيد هذه

الحقيقة : بمنع الغير عن أي تصرف في ملكه ، إلا ما يشاؤه أو يأذن فيه .

و هو السائل

: المحاسب ، دون المسئول المأخوذ .

فقال تعالى : { مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ

إِلَّا بِإِذْنِهِ (255) } البقرة .

و قال تعالى : { ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ

بَعْدِ إِذْنِهِ (3) } يونس .

و قال تعالى : { لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيع (33) } الرعد .

و قال

تعالى : { يُضِلُّ مَنْ

يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ (93) } النحل .

و قال تعالى : { وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا

أَنْ يَشاءَ اللَّهُ (30) } الدهر .

و قال تعالى : { لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ

هُمْ يُسْئَلُونَ (23) } الأنبياء .

فالله تعالى : هو المتصرف الفاعل في ملكه ، و ليس لشيء غيره ، شيء من ذلك إلا بإذنه و مشيئته

.

فهذا : ما يقتضيه

ربوبيته .

الميزان في تفسير القرآن

ج1ص 95 .

++

( ثانيا : التشريع الإلهي وفق الحسن والقبح

العقليين ولا جبر ولا تفويض فيهما )

ثم إنا نرى : أنه تعالى نصب نفسه في مقام التشريع .

و جرى في ذلك : على ما يجري عليه

العقلاء في المجتمع الإنساني .

من استحسان : الحسن ، و المدح و الشكر عليه .

و استقباح

: القبيح ، و الذم عليه .

كما قال تعالى : { إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ

(271) } البقرة .

و قال تعالى : { بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ (11) } الحجرات .

و ذكر أن : تشريعاته

منظور فيها إلى مصالح الإنسان و مفاسده ، مرعى فيها أصلح ما يعالج به نقص الإنسان

.

فقال تعالى : { إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ (24) } الأنفال .

و قال تعالى : { ذلِكُمْ خَيْرٌ

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) } الصف .

و قال تعالى : { إِنَّ اللَّهَ

يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ إلى أن قال وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ

الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ (90) } النحل .

و قال تعالى : { إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ

بِالْفَحْشاءِ (28) } الأعراف .

و الآيات : في ذلك كثيرة .

و في ذلك : إمضاء لطريقة

العقلاء في المجتمع .

بمعنى أن : هذه المعاني الدائرة عند العقلاء ، من حسن و قبح ، و

مصلحة و مفسدة ، و أمر و نهي ، و ثواب و عقاب ، أو مدح و ذم ، و غير ذلك ، و الأحكام المتعلقة بها

.

كقولهم :

الخير : يجب أن يؤثر ، و الحسن يجب أن يفعل .

و القبيح : يجب أن يجتنب عنه ، إلى غير ذلك .

كما أنها : هي الأساس للأحكام العامة العقلائية .

كذلك : الأحكام الشرعية ، التي شرعها الله

تعالى لعباده ، مرعي فيها ذلك .

فمن طريقة العقلاء : أن أفعالهم ، يلزم أن تكون معللة

، بأغراض و مصالح عقلائية .

و من جملة أفعالهم : تشريعاتهم ، و جعلهم للأحكام و القوانين .

و منها : جعل الجزاء و مجازاة ، الإحسان بالإحسان ، و الإساءة بالإساءة ، إن شاءوا

.

فهذه

كلها : معللة بالمصالح ، و الأغراض الصالحة .

فلو لم يكن : في مورد ، أمر أو نهي من الأوامر العقلائية ، ما فيه صلاح الاجتماع ، بنحو ينطبق على المورد

، لم يقدم العقلاء على مثله .

و كل المجازاة : إنما تكون بالمسانخة بين الجزاء ، و أصل العمل في الخيرية و الشرية ، و بمقدار يناسب ، و كيف يناسب .

و من أحكامهم : أن الأمر و النهي ، و كل حكم تشريعي ، لا يتوجه

إلا إلى المختار، دون المضطر و المجبر على الفعل .

و أيضا إن الجزاء : الحسن أو السيئ

، أعني الثواب و العقاب ، لا يتعلقان إلا بالفعل الاختياري .

اللهم : إلا فيما كان الخروج

عن الاختيار ، و الوقوع في الاضطرار ، مستندا إلى سوء الاختيار .

كمن أوقع نفسه : في اضطرار

المخالفة .

فإن العقلاء : لا يرون عقابه قبيحا ، و لا يبالون بقصة اضطراره .

الميزان في

تفسير القرآن ج1ص 96.

فلو أنه سبحانه : أجبر عباده على الطاعات أو المعاصي .

لم يكن : جزاء المطيع بالجنة ، و

العاصي بالنار ، إلا جزافا في مورد المطيع ، و

ظلما في مورد العاصي .

و الجزاف و الظلم

: قبيحان عند العقلاء ، و لزم الترجيح من غير مرجح ، و هو قبيح عندهم أيضا ، و لا حجة في

قبيح .

و قد قال تعالى : { لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ

الرُّسُلِ (165) } النساء .

و قال تعالى : { لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ

يَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ (44) } الأنفال .

فقد اتضح : بالبيان السابق ، أمور :

أحدها :

أن التشريع ليس مبنيا على أساس الإجبار في الأفعال .

فالتكاليف : مجعولة على

وفق مصالح العباد في معاشهم و معادهم ، أولا .

و هي متوجهة : إلى العباد من حيث إنهم

مختارون في الفعل و الترك ، ثانيا .

و المكلفون : إنما يثابون أو يعاقبون ، بما كسبت

أيديهم من خير أو شر ، اختيار .

ثانيها :

أن ما ينسبه القرآن إليه تعالى ، من الإضلال و الخدعة

، و المكر و الإمداد في

الطغيان ، و تسليط الشيطان و توليته على الإنسان ، و تقييض القرين ، و نظائر ذلك .

جميعها

: منسوبة إليه تعالى ، على ما يلائم ساحة قدسه ،

و نزاهته تعالى عن ألواث ، النقص ، و القبح

، و

المنكر .

فإن جميع : هذه المعاني ، راجعة بالآخرة إلى الإضلال و شعبه و أنواعه .

و ليس كل

إضلال : حتى الإضلال البدوي ، و على سبيل الإغفال ، بمنسوب إليه ، و لا لائق بجنابه

.

بل

الثابت له : الإضلال مجازاة ، و خذلانا لمن يستقبل بسوء اختياره .

ذلك كما قال تعالى : { يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا

الْفاسِقِينَ (26) } الآية،.. البقرة .

و قال : { فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ

قُلُوبَهُمْ (5) } الصف .

و قال تعالى : { كَذلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ (34)

} المؤمن .

ثالثها :

أن القضاء ، غير متعلق بأفعال العباد ، من حيث إنها منسوبة إلى الفاعلين

، بالانتساب الفعلي ، دون الانتساب الوجودي .

سيجيء : لهذا القول ، زيادة توضيح في

التذييل الآتي ، و في الكلام على القضاء و القدر ، إن شاء الله تعالى .

رابعها :

أن التشريع ، كما لا يلائم الجبر ، كذلك لا يلائم

التفويض .

إذ لا معنى : للأمر و

النهي المولويين فيما لا يملك المولى منه شيئا .

مضافا إلى أن : التفويض لا يتم ، إلا مع

سلب إطلاق الملك منه تعالى ، عن بعض ما في ملكه .

الميزان في تفسير القرآن ج1ص 97.

( وهذا ما لا يمكن أن يكون ، أي لا تفويض لأحد ، لأنه سلب العبد عن نور الله

وخروجه عن مدده ، يعني فناءه أو عجزه بمقدار فقده لرحمة الله ، وراجع البحث الأول ،

وهو : أن الله تعالى المالك المطلق وله التصرف في خلقه كيف يشاء .

كما أن الجبر : خلاف الحكمة والعدل الإلهي ، بأن يعاقب من أجبره على فعل قبيح

، ولا قبيح لله تعالى في تجلي نوره وظهور وفعله أولا ، وثانيا : لا عمل خلاف

المصلحة والحسن لما يتعلق بأي شيء في التكوين .

والقضاء أيضا : تعقل بأن يوجد الإنسان أفعاله مختارا بمدد الله سبحانه ) .

=== ++++====

بحث روائي : في الجبر و التفويض و الأمر بين

الأمرين :

( شرح رواية عن الإمام علي عليه السلام مع الشيخ وبيان القضاء والقدر )

استفاضت الروايات :

عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ، أنهم قالوا :

لا جبر : و لا تفويض ، بل أمر بين أمرين ...

الحديث .

و في العيون : بعدة طرق ، لما انصرف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من صفين

.

قام

إليه شيخ : ممن شهد الواقعة معه ، فقال :

يا أمير المؤمنين : أخبرنا من مسيرنا هذا ، أ

بقضاء من الله و قدر ؟

فقال له أمير المؤمنين : أجل يا شيخ ، فوالله ، ما علوتم تلعة و

لا هبطتم بطن واد ، إلا بقضاء من الله و قدر .

فقال الشيخ : عند الله أحتسب عنائي يا

أمير المؤمنين .

فقال عليه السلام : مهلا يا شيخ ، لعلك تظن ، قضاء حتما ، و قدرا لازما .

لو كان كذلك

: لبطل الثواب و العقاب ، و الأمر و النهي و الزجر .

و لسقط : معنى الوعد و الوعيد .

و لم

تكن : على مسيء لائمة ، و لا لمحسن محمدة .

و لكان : المحسن أولى باللائمة من المذنب ، و

المذنب أولى بالإحسان من المحسن .

تلك مقالة : عبدة الأوثان ، و خصماء الرحمن ، و قدرية

هذه الأمة و مجوسها .

يا شيخ : إن الله كلف تخييرا ، و نهى تحذيرا .

و أعطى : على القليل كثيرا .

و لم يعص : مغلوبا ،

و لم يطع مكروها .

و لم يخلق : السماوات و الأرض و ما بينهما ، باطلا ، ذلك ظن الذين

كفروا ، فويل للذين كفروا من النار .

....

الحديث .

أقول : قوله : بقضاء من الله و قدر .. إلى قوله : عند الله أحتسب عنائي .

ليعلم : أن من أقدم

المباحث التي وقعت في الإسلام ، موردا للنقض و الإبرام ، و تشاغبت فيه الأنظار .

مسألة

الكلام : و مسألة القضاء و القدر .

و إذ صوروا : معنى القضاء و القدر ، و استنتجوا نتيجته

.

فإذا هي :

أن الإرادة الإلهية الأزلية :

تعلقت بكل شيء من العالم ، فلا شيء من العالم

موجودا على وصف الإمكان .

بل إن كان موجودا : فبالضرورة ، لتعلق الإرادة بها ، و استحالة

تخلف مراده تعالى عن إرادته .

و إن كان معدوما : فبالامتناع ، لعدم تعلق الإرادة بها ، و

إلا لكانت موجودة .

الميزان في تفسير

القرآن ج1ص 98 .

و إذا أطردت : هذه القاعدة في الموجودات .

وقع الإشكال : في الأفعال

الاختيارية الصادرة منا .

فإنا نرى : في بادي النظر ، أن نسبة هذه الأفعال ، وجودا و عدما

إلينا ، متساوية .

و إنما يتعين : واحد من الجانبين ، بتعلق الإرادة به

بعد اختيار ذلك الجانب .

فأفعالنا اختيارية : و الإرادة مؤثرة في تحققه ، وسبب في إيجاده .

و لكن فرض : تعلق الإرادة الإلهية الأزلية ، المستحيلة التخلف بالفعل .

يبطل : اختيارية

الفعل ، أولا .

و تأثير : إرادتنا ، في وجود الفعل

، ثانيا .

و حينئذ : لم يكن معنى للقدرة قبل

الفعل على الفعل .

و لا معنى : للتكليف ، لعدم القدرة قبل الفعل ، و خاصة في صورة الخلاف و

التمرد ، فيكون تكليفا بما لا يطاق .

و لا معنى : لإثابة المطيع بالجبر ، لأنه جزاف قبيح .

و لا معنى : لعقاب العاصي بالجبر ، لأنه ظلم قبيح ، إلى غير ذلك من اللوازم .

و قد التزم

الجميع من هؤلاء الباحثون فقالوا :

القدرة : غير موجودة قبل الفعل .

و الحسن و القبح : أمران

غير واقعيين ، و لا يلزم تقيد أفعاله تعالى بهما .

بل كل ما يفعله : فهو حسن ، و لا يتصف فعله

تعالى بالقبح .

فلا مانع هناك : من الترجيح بلا مرجح ، و لا من الإرادة الجزافية

.

و لا

من : التكليف بما لا يطاق، و لا من عقاب العاصي ، و إن لم يكن النقصان من قبله

.

إلى غير

ذلك : من التوالي .

تعالى : عن ذلك .

و بالجملة :

كان القول : بالقضاء و القدر في الصدر الأول .

مساوقا : لارتفاع الحسن و القبح

، و الجزاء بالاستحقاق .

و لذلك : لما سمع الشيخ منه عليه السلام ، كون المسير بقضاء و قدر .

قال و هو

في مقام التأثر و اليأس : عند الله أحتسب عنائي ، أي إن مسيري .

و إرادتي : فاقدة الجدوى

، من حيث تعلق الإرادة الإلهية بها .

فلم يبق لي : إلا العناء و التعب من الفعل ، فأحتسبه

عند ربي ، فهو الذي أتعبني بذلك .

فأجاب عنه الإمام عليه السلام بقوله : لو كان كذلك لبطل الثواب و

العقاب .... إلى آخره .

و هو أخذ بالأصول العقلائية : التي أساس التشريع مبني عليها .

و استدل في

آخر كلامه عليه السلام بقوله : و لم يخلق السماوات و الأرض و ما بينهما باطلا

.....إلى آخره .

و ذلك لأن

: صحة الإرادة الجزافية ، التي هي من لوازم ارتفاع الاختيار ، يوجب إمكان تحقق الفعل من

غير غاية و غرض .

و هو يوجب : إمكان ارتفاع الغاية عن الخلقة و الإيجاد .

و هذا الإمكان : يساوق الوجوب ، فلا غاية على هذا التقدير للخلقة و الإيجاد .

و ذلك : خلق السماوات و

الأرض و ما بينهما ، باطلا .

و فيه بطلان : المعاد ، و فيه كل محذور .

و قوله : و لم يعص

مغلوبا ، و لم يطع مكروها .

كان المراد : لم يعص و الحال أن عاصية مغلوب بالجبر ، و لم يطع

و الحال أن طوعه مكروه للمطيع .

الميزان

في تفسير القرآن ج1ص 99 .

+++

( بيان حقيقية تعلق الإرادة إلهية في أفعالنا في حديث الإمام الرضا عليه السلام )

و في التوحيد، و العيون : عن الإمام الرضا عليه السلام قال :

ذكر عنده : الجبر و التفويض .

فقال :

أ لا أعلمكم في هذا أصلا ، لا تختلفون فيه ، و لا يخاصمكم عليه أحد ، إلا كسرتموه ؟

قلنا

: إن رأيت ذلك .

فقال عليه السلام : إن الله عز و جل ، لم يطع بإكراه ، و لم يعص بغلبة .

و لم يهمل :

العباد في ملكه ، هو المالك لما ملكهم ، و القادر على ما أقدرهم عليه .

فإن ائتمر

العباد : بطاعته ، لم يكن الله منها صادا ، و لا منها مانعا .

و إن ائتمروا : بمعصيته ، فشاء

أن يحول بينهم و بين ذلك فعل، و إن لم يحل فعلوه .

فليس : هو الذي أدخلهم فيه .

ثم قال عليه السلام :

من يضبط حدود هذا الكلام ، فقد خصم من خالفه .

أقول : قد عرفت أن الذي ألزم المجبرة .

أن قالوا : بما قالوا ، هو البحث في القضاء و القدر

، و استنتاج الحتم و اللزوم فيهما .

و هذا البحث : صحيح ، و كذلك النتيجة أيضا نتيجة صحيحة

.

غير أنهم : أخطئوا في تطبيقها ، و اشتبه عليهم أمر الحقائق و الاعتباريات .

و اختلط

عليهم : الوجوب و الإمكان .

توضيح ذلك : أن القضاء و القدر ، على تقدير ثبوتهما .

ينتجان : أن

الأشياء في نظام الإيجاد و الخلقة ، على صفة الوجوب و اللزوم .

فكل موجود : من الموجودات

، و كل حال من أحوال الموجود ، مقدرة ، محدودة عند الله سبحانه .

معين له : جميع ما هو معه

من الوجود ، و أطواره ، و أحواله ، لا يتخلف عنه و لا يختلف .

و من الواضح : أن الضرورة و

الوجوب ، من شئون العلة .

فإن العلة التامة :

هي التي : إذا قيس إليها الشيء ، صار متصفا

بصفة الوجوب .

و إذا قيس : إلى غيرها أي شيء ، كان لم يصر ، إلا متصفا بالإمكان .

فانبساط

: القدر و القضاء في العالم .

هو سريان : العلية التامة و المعلولية في العالم ، بتمامه و

جميعه .

و ذلك لا ينافي :

سريان حكم : القوة و الإمكان في العالم ، من جهة أخرى ، و بنظر آخر .

فالفعل الاختياري : الصادر عن الإنسان بإرادته .

إذا فرض : منسوبا إلى جميع ما يحتاج إليه

في وجوده .

من علم : و إرادة ، و أدوات صحيحة ، و مادة يتعلق بها الفعل ، و سائر الشرائط الزمانية و المكانية

.

كان : ضروري الوجود .

و هو الذي : تعلقت به الإرادة الإلهية الأزلية

.

لكن كون الفعل : ضروريا ، بالقياس إلى جميع أجزاء علته التامة ، و من جهتها .

لا يوجب : كونه

ضروريا ، إذا قيس إلى بعض أجزاء علته التامة .

كما إذا قيس : الفعل إلى الفاعل ، دون بقية

أجزاء علته التامة .

فإنه : لا يتجاوز حد الإمكان ، و لا يبلغ البتة حد الوجوب .

فلا معنى

: لما زعموه .

أن عموم القضاء : و تعلق الإرادة الإلهية بالفعل .

يوجب : زوال القدرة ، و ارتفاع

الاختيار.

بل الإرادة الإلهية : إنما تعلقت بالفعل ، بجميع شئونه ، و خصوصياته الوجودية .

و

منها : ارتباطاته بعلله ، و شرائط وجوده .

الميزان في تفسير

القرآن ج1ص 100.

و بعبارة أخرى :

تعلقت الإرادة :

الإلهية ، بالفعل الصادر من زيد مثلا ، لا مطلقا .

بل من حيث : إنه فعل اختياري .

صادر : من

فاعل كذا ، في زمان كذا ، و مكان كذا .

فإذن : تأثير الإرادة الإلهية في الفعل ، يوجب كون

الفعل اختياريا .

و إلا تخلف : متعلق الإرادة الإلهية عنها .

فإذن : تأثير الإرادة الإلهية

، في صيرورة الفعل ضروريا .

يوجب : كون الفعل اختياريا .

أي كون الفعل :

ضروريا : بالنسبة إلى

الإرادة الإلهية .

ممكنا : اختياريا ، بالنسبة إلى الإرادة الإنسانية الفاعلية .

فالإرادة : في طول الإرادة .

و ليست : في عرضها ، حتى تتزاحما .

و يلزم : من تأثير الإرادة الإلهية

، بطلان تأثير الإرادة الإنسانية .

( ملاك وأسباب خلط وخطأ المجبرة والمفوضة ومثال تمليك العبد)

فظهر : أن ملاك خطأ المجبرة

، فيما أخطئوا فيه .

عدم : تمييزهم ، كيفية تعلق الإرادة الإلهية بالفعل .

و عدم : فرقهم ، بين الإرادتين الطوليتين ، و

بين الإرادتين العرضيتين .

و حكمهم : ببطلان تأثير إرادة العبد في الفعل

، لتعلق إرادة

الله تعالى به .

و المعتزلة : و إن خالفت المجبرة ، في اختيارية أفعال العبد ، و سائر اللوازم .

إلا أنهم

: سلكوا في إثباته ، مسلكا لا يقصر من قول المجبرة ، فسادا .

و هو أنهم :

سلموا للمجبرة : أن

تعلق إرادة الله بالفعل ، يوجب بطلان الاختيار .

و من جهة أخرى : أصروا على اختيارية

الأفعال الاختيارية .

فنفوا بالآخرة : تعلق الإرادة الإلهية بالأفعال .

فلزمهم : إثبات خالق

آخر للأفعال ، و هو الإنسان .

كما أن : خالق غيرها ، هو الله سبحانه .

فلزمهم : محذور الثنوية .

ثم وقعوا : في محاذير أخرى ، أشد مما وقعت فيه المجبرة .

كما

قال عليه السلام :

مساكين القدرية : أرادوا أن يصفوا الله بعدله ، فأخرجوه من قدرته و سلطانه

....

الحديث .

فمثل هذا :

مثل المولى : من الموالي العرفية ، يختار عبدا من عبيده ، و يزوجه إحدى فتياته

، ثم يقطع له قطيعة ، و يخصه بدار و أثاث ، و غير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان في حياته

، إلى حين محدود ، و أجل مسمى .

فإن قلنا : إن المولى ، و إن أعطى لعبده ما أعطى ، و ملكه ما

ملك .

فإنه لا يملك : و أين العبد من الملك ، كان ذلك قول المجبرة .

و إن قلنا : إن للمولى

بإعطائه المال لعبده ، و تمليكه ، جعله مالكا .

و انعزل هو : عن المالكية ، و كان المالك هو العبد ،

كان ذلك قول المعتزلة .

و لو جمعنا : بين الملكين ، بحفظ المرتبتين .

و قلنا :

إن المولى مقامه في المولوية ، و للعبد مقامه في الرقية .

و إن العبد : إنما يملك ، في ملك

المولى .

فالمولى : مالك في عين أن العبد مالك .

فهنا : ملك على ملك .

كان ذلك : القول الحق

، الذي رآه أئمة أهل البيت عليهم السلام ، و قام عليه البرهان هذا .

الميزان في تفسير القرآن

ج1ص 101 .

+++

( بيان حقيقة والاستطاعة وكيف يملكها الله تعالى

لنا وعلاقتها بأفعالنا )

و في الاحتجاج : فيما سأله عباية بن ربعي الأسدي ، عن أمير المؤمنين علي عليه

السلام ، في معنى

الاستطاعة ؟

فقال أمير المؤمنين عليه السلام : تملكها من دون الله أو مع الله ؟

فسكت : عباية بن ربعي .

فقال له : قل يا عباية .

قال : و ما أقول يا أمير المؤمنين ؟

قال عليه السلام :

تقول : تملكها بالله الذي يملكها من دونك .

فإن ملككها : كان ذلك من عطائه .

و إن سلبكها :

كان ذلك من بلائه .

و هو المالك : لما ملكك ، و القادر على ما عليه أقدرك .....

الحديث

أقول : و معنى الرواية واضح مما بيناه آنفا .

و في شرح العقائد للمفيد قال :

و قد روي عن أبي الحسن الثالث علي الهادي عليه السلام : أنه سئل عن أفعال

العباد ، أ هي مخلوقة لله تعالى ؟

فقال عليه السلام : لو كان خالقا لها ، لما تبرأ منها .

و قد قال

سبحانه : { أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ } .

و لم يرد : البراءة من خلق ذواتهم ،

و إنما تبرأ من شركهم و قبائحهم .

++

أقول : للأفعال جهتان :

جهة : ثبوت و وجود .

و جهة : الانتساب إلى الفاعل .

و هذه الجهة

الثانية : هي التي تتصف بها الأفعال ، بأنها طاعة أو معصية ، أو حسنة أو سيئة .

فإن : النكاح

و الزنا ، لا فرق بينهما من جهة الثبوت و التحقق .

و إنما : الفرق الفارق ، هو أن النكاح

موافق لأمر الله تعالى ، و الزنا فاقد للموافقة المذكورة .

و كذا : قتل النفس بالنفس ، و

قتل النفس بغير نفس . و ضرب اليتيم تأديبا ، و ضربه ظلما .

فالمعاصي : فاقدة لجهة من جهات

الصلاح ، أو لموافقة الأمر أو الغاية الاجتماعية ، بخلاف غيرها .

و قد قال تعالى : { اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

(62) } الزمر .

و الفعل : شيء

بثبوته و وجوده .

و قد قال عليه السلام : كل ما وقع عليه

اسم شيء ، فهو مخلوق ما خلا الله ....

الحديث .

ثم قال تعالى : { الَّذِي

أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (7) }

السجدة .

فتبين : أن كل شيء

، كما أنه مخلوق ، فهو في أنه مخلوق حسن .

فالخلقة : و الحسن ، متلازمان

، متصاحبان .

لا ينفك : أحدهما عن الآخر ، أصلا .

ثم إنه تعالى : سمى بعض الأفعال سيئة .

فقال :

{ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها

وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ

فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَه (160) } الأنعام .

و هي المعاصي : التي يفعلها الإنسان

، بدليل المجازاة .

و علمنا بذلك : أنها من حيث إنها معاص ، عدمية غير مخلوقة ، و إلا كانت

حسنة .

و قال تعالى : { ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي

أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَه (22) } الحديد .

و قال

: { ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ

إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ (11) } التغابن .

الميزان في تفسير القرآن ج1ص 102.

و قال : { ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

(30) } الشورى .

و قال : { ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ

اللَّهِ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ (79) } النساء .

و

قال : { وَ

إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ

سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ

قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَما

لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيث (78) } النساء .

علمنا

بذلك : أن هذه المصائب ، إنما هي سيئات نسبية .

بمعنى : أن الإنسان المنعم بنعمة من نعم

الله ، كالأمن ، و السلامة ، و الصحة ، و الغنى ، يعد واجدا .

فإذا فقدها : لنزول نازلة ، و إصابة

مصيبة ، كانت النازلة بالنسبة إليه سيئة ، لأنها مقارنة لفقد ما ، و عدم ما .

فكل نازلة

: فهي من الله ، و ليست من هذه الجهة سيئة .

و إنما هي : سيئة نسبية ، بالنسبة إلى الإنسان ، و

هو واجد .

فكل سيئة : فهي أمر عدمي ، غير منسوب من هذه الجهة إلى الله سبحانه البتة .

و إن

كانت : من جهة أخرى ، منسوبة إليه تعالى بالإذن فيه ، و نحو ذلك .

++

( الأفعال الحسنة بتوفيق الله والسيئة لفقدان رحمته لمعصيتنا بعدة أحاديث )

و في قرب الإسناد : عن البزنطي قال ،

قلت : للرضا عليه السلام ، إن أصحابنا .

بعضهم يقول : بالجبر ،

و بعضهم بالاستطاعة .

فقال لي عليه السلام : اكتب .

قال الله تبارك و تعالى : يا بن آدم :

بمشيتي : كنت

أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء .

و بقوتي : أديت إلي فرائضي .

و بنعمتي : قويت على معصيتي

.

جعلتك : سميعا بصيرا قويا .

ما أصابك : من حسنة ، فمن الله .

و ما أصابك :

من سيئة ، فمن نفسك .

و ذلك : أني أولى بحسناتك منك ، و أنت أولى بسيئاتك مني .

و ذلك : أني لا أسأل عما أفعل ، و

هم يسألون .

فقد : نظمت لك ، كل شيء تريد ...

الحديث .

و هو أو ما يقربه : مروي بطرق عامية و خاصية أخرى .

و بالجملة :

فالذي : لا تنسب إلى

الله سبحانه من الأفعال ، هي المعاصي من جهة أنها معاص خاصة

.

و بذلك يعلم : معنى قوله عليه السلام

في الرواية السابقة .

لو كان : خالقا لها ، لما تبرأ منها ... إلى قوله

: و إنما تبرأ من شركهم

و قبائحهم ... لحديث .

++

و في التوحيد : عن أبي جعفر ، و أبي عبد الله عليه

السلام ، قالا :

إن الله عز و جل : أرحم بخلقه

من أن يجبر خلقه على الذنوب ، ثم

يعذبهم عليها .

و الله : أعز من أن

يريد أمرا ، فلا يكون

.

++

قال : فسئلا عليهما السلام ، هل بين الجبر و القدر منزلة ثالثة ؟

قالا : نعم أوسع مما بين السماء

و الأرض .

الميزان في تفسير القرآن ج1ص 103 .

و في التوحيد : عن محمد بن عجلان ، قال :

قلت لأبي عبد الله عليه السلام : فوض الله الأمر إلى

العباد ؟

قال عليه السلام : الله أكرم من أن يفوض إليهم .

قلت : فأجبر الله العباد على أفعالهم

؟

فقال عليه السلام : الله أعدل ، من أن يجبر عبدا على فعل

، ثم يعذبه عليه .

++

و في التوحيد : أيضا عن مهزم قال :

قال أبو عبد الله عليه السلام : أخبرني عما اختلف فيه من

خلفك من موالينا .

قال قلت : في الجبر و التفويض ؟

قال عليه السلام : فاسألني .

قلت : أجبر الله

العباد على المعاصي ؟

قال عليه السلام : الله أقهر لهم من ذلك .

قلت : ففوض إليهم ؟

قال : الله أقدر

عليهم من ذلك .

قال قلت : فأي شيء هذا ، أصلحك الله ؟

قال عليه السلام : فقلب يده مرتين أو ثلاثا .

ثم

قال عليه السلام : لو أجبتك فيه لكفرت .

أقول : قوله عليه السلام : الله أقهر لهم من ذلك

.

معناه : أن الجبر ، إنما هو لقهر من

المجبر ، يبطل به مقاومة القوة الفاعلة .

و أقهر منه و أقوى : أن يريد المريد وقوع الفعل

الاختياري من فاعله من مجرى اختياره .

فيأتي به : من غير أن يبطل إرادته و اختياره ، أو

ينازع إرادة الفاعل إرادة الآمر .

( أي إرادة الأمر سبحانه ، في الجبر أقهر لهم من أن يجبرهم ، بل يأمرهم بأني يأتوا

بالفعل مختارين وبما مكنهم ، فيزيد المطيع حسنا ونعيما ، والمسيء وخسرانا ونقصا

وحرمانا .

ومن غير : أن يفوض لهم حتى يخرجوا من إرادته ومدده ، بل بما مكنهم أطاعوا أو

عصوا باختيارهم .

وهم : في سلطانه ومدده قاهر لهم ، وأقدر عليهم ، وإن فعلوا بمدده مختارين )

++

و في التوحيد أيضا : عن الصادق عليه السلام قال ،

قال رسول الله :

من زعم : أن الله

يأمر بالسوء

و الفحشاء ، فقد كذب على الله .

و من زعم : أن الخير و الشر بغير مشية الله

، فقد أخرج

الله من سلطانه .

++

و في الطرائف : روي أن الحجاج بن يوسف ، كتب : إلى الحسن البصري

، و إلى عمرو بن عبيد

، و إلى واصل بن عطاء ، و إلى عامر الشعبي .

أن يذكروا : ما عندهم ، و ما وصل إليهم في

القضاء و القدر .

فكتب إليه الحسن البصري : إن أحسن ما انتهى إلي ، ما سمعت أمير

المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، أنه قال :

أ تظن : أن الذي نهاك دهاك ؟ و إنما دهاك

: أسفلك و أعلاك ، و الله بريء من ذاك .

و كتب إليه عمرو بن عبيد : أحسن ما سمعت في القضاء و

القدر ، قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه

السلام:

لو كان : الزور في الأصل محتوما

، لكان المزور في القصاص مظلوم .

و كتب إليه واصل بن عطاء : أحسن ما سمعت في القضاء و

القدر ، قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه

السلام :

أ يدلك : على الطريق ، و يأخذ عليك

المضيق ؟ .

و كتب إليه الشعبي : أحسن ما سمعت في القضاء و القدر

،

قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام :

كلما : استغفرت الله منه ، فهو منك ؛ و كلما

حمدت

الله عليه ، فهو منه .

فلما وصلت كتبهم : إلى الحجاج و وقف عليها

، قال : لقد أخذوها من عين

صافية .

- الميزان في تفسير

القرآن ج1ص 104

و في الطرائف أيضا روي : أن رجلا

سأل جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ، عن القضاء و القدر

.

فقال

ليه السلام : ما استطعت أن تلوم العبد عليه فهو منه .

و ما لم : تستطع أن تلوم العبد عليه ، فهو

من فعل الله .

يقول الله للعبد : لم عصيت ، لم فسقت ، لم شربت الخمر ، لم زنيت ؟

فهذا

: فعل العبد .

و لا يقول له : لم مرضت ، لم قصرت ، لم ابيضضت ، لم اسوددت ؟

لأنه : من فعل الله

تعالى .

++

و في النهج : سئل عليه السلام عن التوحيد و العدل ؟

فقال عليه السلام :

التوحيد : أن لا تتوهمه .

و العدل : أن

لا تتهمه .

++

( خلاصة في أنواع أحاديث القضاء والقدر والاستطاعة

ولا جبر ولا تفويض )

أقول : و الأخبار فيما مر متكاثرة جدا

، غير أن الذي نقلناه حاو

لمعاني ما تركناه .

و لئن تدبرت : فيما تقدم من الأخبار ، وجدتها مشتملة على طرق خاصة

، عديدة من الاستدلال .

منها : الاستدلال بنفس الأمر و النهي ، و العقاب و الثواب

، و أمثالها .

على تحقق الاختيار : من غير جبر و لا تفويض .

كما في الخبر : المنقول عن أمير المؤمنين علي عليه

السلام ، فيما أجاب به

الشيخ ، و هو قريب المأخذ مما استفدناه من كلامه تعالى .

و منها : الاستدلال بوقوع أمور في القرآن :

لا تصدق : لو صدق جبر أو تفويض

.

كقوله تعالى : { لِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ

وَالأَرْضِ ... (120)} المائدة ..

و قوله : {.. وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ

لِّلْعَبِيدِ (29) } ق .

و قوله تعالى : { ... قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ

بِالْفَحْشَاء ... (28) } الأعراف الآية .

و يمكن : أن يناقش فيه

، بأن الفعل إنما هو فاحشة ، أو ظلم بالنسبة إلينا .

و

أما إذا نسب : إليه تعالى ، فلا يسمى فاحشة و لا ظلما ، فلا يقع منه تعالى فاحشة و لا

ظلم .

و لكن صدر الآية : بمدلولها الخاص ، يدفعه .

فإنه تعالى يقول : { وَإِذَا فَعَلُواْ

فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ

إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ

تَعْلَمُونَ (28) } الأعراف .

فالإشارة : بقوله بهذا ، يوجب أن يكون النفي اللاحق

، متوجها إليه سواء ، سمي فحشاء أو لم يسم .

( معد الصفحة : الله سبحانه ذكر في الآية ، أن الكفار يقول : أن الله أمرنا

بالفاحشة ، وهم ينسبونها له ، فكيف يناقش أنه حين تنسب له لا تسمى فاحشه ، ولذا

أجابهم سبحانه في نفس الآية أن الله لا يأمر بالفاحشة ، وقد عرفنا أنه الإنسان بسوء

اختياره وبمدد من الله يعمل المعاصي والفواحش ، والله سبحانه لم يأمر بها ولم

يطلبها ، ونسبتها إلى الله قول بلا علم ) .

الميزان في تفسير القرآن ج1ص 105

و منها : الاستدلال من جهة الصفات ، و هو أن الله تسمى بأسماء حسني

، و اتصف بصفات عليا

.

لا تصدق : و لا تصح ثبوتها ، على تقدير جبر أو تفويض

.

فإنه تعالى : قهار قادر كريم رحيم

.

و

هذه صفات : لا تستقر معانيها ، إلا عند ما يكون وجود كل شيء منه تعالى

.

و نقص : كل شيء و

فساده ، غير راجع إلى ساحة قدسه ، كما في الروايات التي نقلناها عن التوحيد

.

و منها : الاستدلال بمثل الاستغفار ، و عروض اللوم .

فإن الذنب : لو لم يكن من العبد ، لم

يكن معنى لاستغفاره .

و لو كان : الفعل كله من الله ، لم يكن فرق بين فعل و فعل

.

في عروض : اللوم على بعضها ، و عدم عروضه

على بعض آخر .

++

و هاهنا روايات أخر : مروية ، فيما ينسب إليه سبحانه .

من معنى : الإضلال ، و الطبع ، و الإغواء ، و غير ذلك

.

ففي العيون : عن الرضا عليه السلام .

في قوله تعالى : { وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ

يُبْصِرُونَ (17) } البقرة.

قال عليه السلام : إن الله لا يوصف بالترك

، كما يوصف خلقه .

لكنه : متى علم أنهم لا

يرجعون عن الكفر و الضلال ، منعهم المعاونة و اللطف

، و خلى بينهم و بين اختيارهم .

++

و في العيون أيضا : عنه عليه السلام :

في قوله تعالى : { خَتَمَ اللّهُ عَلَى

قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ

عظِيمٌ (7)} البقرة .

قال عليه السلام : الختم ، هو الطبع على قلوب الكفار ، عقوبة على كفرهم .

كما قال الله تعالى : { .. بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَ

يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (155)} النساء .

و في المجمع : عن الصادق عليه السلام ، في قوله تعالى :

{ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي ....(26) } البقرة

..

هذا

القول من الله : رد على من زعم أن الله تبارك و تعالى يضل العباد ، ثم يعذبهم على

ضلالتهم ..

الحديث .

أقول : قد مر بيان معناه .

الميزان في تفسير القرآن ج1ص 106.

( أي مر معنى الآية ، وإن الإضلال من الله للعاصي هو بعد سوء اختياره لا

قبله ، والله سبحانه لما ضرب مثلا في صغر البعوضة كما في الآية مورد التفسير ،

أعترض الكفار بأنه مثل لا يهدي كل الناس لماذا ضربه ، فكان الجواب في نفس الآية لمن

يعقل ، بأن المثل بصغر البعوض هو تحقير لمن يضل ، والله لا يضل كل العباد بل يرجع

الإنسان لصغره ويرى حاله وحاجته لخالقه ، فيحكم ضميره ويطيع المنعم ويشكره ، فيهديه

الله تعالى ، والفاسقين يصرون على المعصية ويكابرون مع حاجتهم ، فيضلهم لاختيارهم

المعصية والفسق ، وكان المثل واستهزاءهم به سببا لسوء اختيارهم عدم الإيمان ،

وبقائهم بالضلال والعمى ، بل أشتد ضلالهم وإصرارهم على المعصية ، معد الصفحة ) .

=========+++++++++=======

بحث فلسفي الجبر و التفويض و الأمر بين

الأمرين :

( ملاك تقسيم الأنواع هو أفعال الكائنات وأثارها )

لا ريب : أن الأمور التي نسميها أنواعا في الخارج .

هي التي : تفعل الأفاعيل النوعية ، و

هي موضوعاتها .

فإنا إنما أثبتنا : وجود هذه الأنواع ، و نوعيتها الممتازة عن غيرها ،

من طريق الآثار و الأفاعيل .

بأن شاهدنا : من طرق الحواس ، أفاعيل متنوعة ، و آثارا مختلفة

.

من غير أن تنال : الحواس في إحساسها ، أمرا وراء الآثار العرضية .

ثم أثبتنا : من طريق

القياس و البرهان ، علة فاعلة لها ، و موضوعا يقومها .

ثم حكمنا : باختلاف هذه الموضوعات

.

أعني الأنواع : لاختلاف الآثار و الأفاعيل ، المشهودة لنا .

فالاختلاف المشهود : في آثار

الإنسان ، و سائر الأنواع الحيوانية مثلا .

هو الموجب : للحكم ، بأن هناك أنواعا مختلفة

، تسمى بكذا و كذا ، و لها آثار و أفاعيل كذا و كذا .

و كذا الاختلافات : بين الأعراض و

الأفاعيل ، إنما نثبتها ، و نحكم بها من ناحية موضوعاتها أو خواصها .

++

( تقسيم الأفعال لطبيعية من غير دخول العلم

فيها وأفعال علمية )

و كيف كان : فالأفاعيل بالنسبة إلى موضوعاتها .

تنقسم بانقسام أولي إلى قسمين :

الأول : الفعل الصادر عن الطبيعة ، من غير دخل للعلم في صدوره .

كأفعال : النشوء و النمو ، و

التغذي للنبات ، و الحركات للأجسام .

و من هذا القبيل : الصحة و المرض ، و أمثال ذلك .

فإنها

: و إن كانت معلومة لنا ، و قائمة بنا .

إلا أن : تعلق العلم بها ، لا يؤثر في وجودها و

صدورها ، شيئا .

و إنما هي : مستندة تمام الاستناد ، إلى فاعلها الطبيعي .

و الثاني : الفعل

الصادر عن الفاعل ، من حيث إنه معلوم ، تعلق به العلم .

كما في الأفعال : الإرادية للإنسان

، و سائر ذوات الشعور من الحيوان .

فهذا القسم : من الفعل ، إنما يفعله فاعله من حيث تعلق

العلم به ، و تشخيصه و تمييزه .

فالعلم فيه : إنما يفيد تعيينه و تمييزه من غيره .

و هذا

: التمييز و التعيين ، إنما يتحقق من جهة انطباق مفهوم ، يكون كمالا للفاعل انطباقا

، بواسطة العلم .

فإن الفاعل : أي فاعل كان ، إنما يفعل من الفعل ، ما يكون مقتضى كماله ، و

تمام وجوده .

فالفعل : الصادر عن العلم ، إنما يحتاج إلى العلم من جهة ، أن يتميز عند

الفاعل ، ما هو كمال له ، عن ما ليس بكمال له .

++

( الأفعال العلمية إما اضطرارية لها صورة علمية

واحده فتؤتى فورا ، أو إرادية لها صور علمية متعددة فنتروى لترجيح أحدها )

و من هنا : ما نرى أن الأفعال الصادرة ، عن الملكات .

كصدور : أصوات الحروف منظمة عن

الإنسان المتكلم .

و كذا الأفعال : الصادرة عنها مع اقتضاء ما ، و مداخلة من الطبيعة ،

كصدور التنفس عن الإنسان .

و كذا الأفعال : الصادرة عن الإنسان بغلبة ، الحزن أو الخوف

، أو غير ذلك .

كل ذلك : لا يحتاج إلى ترو من الفاعل ، إذ ليس هناك إلا صورة علمية واحدة

منطبقة على الفعل ، و الفاعل لا حالة منتظرة لفعله ، فيفعل البتة.

الميزان في تفسير القرآن ج1ص

107.

و أما الأفعال : التي

لها صور علمية متعددة ، تكون هي :

من جهة : بعضها مصداق كمال الإنسان ، حقيقة أو تخيلا .

و من جهة : بعضها غير مصداق لكماله ، الحقيقي أو التخيلي

.

كما أن الخبز : بالنسبة إلى زيد الجائع كذلك ، فإنه مشبع رافع لجوعه .

و يمكن : أن يكون مال

الغير ، و يمكن أن يكون مسموما ، و يمكن أن يكون قذرا تتنفر عنه الطبع ، و هكذا .

و

الإنسان : إنما يتروى فيما يتروى .

لترجيح : أحد هذه العناوين ، في انطباقه على الخبز مثلا .

فإذا تعين : أحد العناوين ، و سقطت بقيتها .

و صار : مصداقا لكمال الفاعل ، لم يلبث الفاعل في

فعله أصلا .

و القسم الأول : نسميه فعلا اضطراريا ، كالتأثيرات الطبيعية .

و القسم

الثاني : نسميه فعلا إراديا ، كالمشي و التكلم .

++++

( الفعل العلمي الإرادي يكون إما بالاختيار أو بالإجبار بتفسير عقلائي اعتباريا )

و الفعل الإرادي : الصادر عن علم و إرادة .

ينقسم ثانيا إلى قسمين :

فإن ترجيح : أحد

جانبي الفعل و الترك .

إما مستند : إلى نفس الفاعل ، من غير أن يتأثر عن آخر

.

كالجائع : الذي

يتروى في أكل خبز موجود عنده ، حتى رجح أن يبقيه و لا يأكله ، لأنه كان مال الغير ، من

غير إذن منه في التصرف .

فانتخب : الحفظ و اختاره .

أو رجح : الأكل ، فأكله اختيارا .

و إما أن

يكون : الترجيح و التعيين .

مستندا : إلى تأثير الغير ، كمن يجبره جبار على فعل ، بتهديده

بقتل ، أو نحوه .

ففعله : إجبارا ، من غير أن يكون متعينا ، بانتخابه و اختياره .

و القسم الأول : يسمى فعلا

اختياريا .

و الثاني : فعلا إجباريا ، هذا .

++

( الفعل الإرادي عقليا فلسفيا لا يكون إلا اختياريا واقعا )

و أنت تجد : بجودة التأمل .

أن الفعل

: الإجباري ، و إن أسندناه إلى إجبار المجبر .

و أنه هو الذي : يجعل أحد الطرفين محالا و

ممتنعا ، بواسطة الإجبار .

فلا يبقى : للفاعل ، إلا طرف واحد .

لكن الفعل الإجباري : أيضا

كالاختياري .

لا يقع : إلا بعد ترجيح الفاعل المجبور ، جانب الفعل على الترك .

و إن كان

: الذي يجبره ، هو المتسبب إلى الفعل بوجه .

لكن الفعل : ما لم يترجح بنظر

الفاعل ، لم يقع ، و إن كان نظره مستندا بوجه

إلى إجبار المجبر و تهديده .

و الوجدان الصحيح : شاهد على

ذلك .

و من هنا يظهر :

أن تقسيم : الأفعال الإرادية ، إلى اختيارية و جبرية .

ليس : تقسيما

حقيقيا ، ينوع المقسم إلى نوعين مختلفين بحسب الذات و الآثار .

فإن الفعل الإرادي : إنما

يحتاج إلى تعيين و ترجيح علمي ، يعين للفاعل مجرى فعله .

و هو في الفعل : الاختياري و

الجبري على حد سواء .

و أما أن ترجيح : الفاعل في أحدهما ، مستند إلى رسله ، و في آخر إلى

آخر .

فلا يوجب : اختلافا نوعيا ، يؤدي إلى اختلاف الآثار .

أ لا ترى : أن المستظل تحت حائط

.

إذا شاهد : أن الحائط يريد أن ينقض ، فخرج خائفا عد

فعله هذا اختياريا .

و أما إذا هدده

جبار : بأنه لو لم يقم لهدم الحائط عليه ، فخرج خائفا عد فعله هذا إجباريا .

من غير فرق : بين الفعلين و الترجيحين أصلا ، غير أن أحد الترجيحين مستند إلى إرادة الجبار

.

الميزان في تفسير القرآن ج1ص 108.

++

( جواب إشكال الفعل الاختياري الإرادي يستتبع المصلحة والجزاء دون الإجباري )

فإن قلت : كفى فرقا بين الفعلين .

أن الفعل الاختياري : يوافق في صدوره مصلحة عند الفاعل

، و هو فعل يترتب عليه المدح و الذم ، و يتبعه الثواب و العقاب ، إلى غير ذلك من الآثار.

و هذا بخلاف : الفعل الإجباري ، فإنه لا يترتب عليه شيء من ذلك .

قلت : الأمر على ما ذكر ، غير أن هذه الآثار إنما هي بحسب اعتبار العقلاء ، على ما

يوافق الكمال الخير الاجتماعي .

فهي آثار : اعتبارية غير حقيقية .

فليس البحث : عن الجبر

و الاختيار ، بحثا فلسفيا .

لأن البحث الفلسفي : إنما ينال : الموجودات الخارجية ، و آثارها

العينية .

و أما الأمور : المنتهية إلى أنحاء الاعتبارات العقلائية ، فلا ينالها بحث

فلسفي ، و لا يشملها برهان البتة .

و إن كانت : معتبرة في بابها ، مؤثرة أثرها .

++

( حقيقة الوجوب والإمكان والمعلول يوجد بعلته التامة وإلا هو ممكن بنسبته لبعض

أجزاء العلة )

فالواجب

: أن نرد البحث المزبور ، من طريق آخر .

فنقول :

لا شك : أن كل ممكن حادث مفتقر إلى علة ، و

الحكم ثابت من طريق البرهان .

و لا شك أيضا : أن الشيء ما لم يجب لم يوجد ،

إذ الشيء

ما لم يتعين طرف وجوده بمعين ، كان نسبته إلى الوجود و العدم بالسوية .

و لو وجد الشيء : و هو كذلك ( لم يحتج لمعين لأحد طرفيه )

لم يكن مفتقرا إلى علة .

و هذا : خلف

.

فإذا فرض : وجود الشيء كان متصفا

بالضرورة ما دام موجودا ، و هذه

الضرورة إنما اكتسبها من ناحية العلة .

فإذا أخذنا

: دار الوجود بأجمعها ، كانت كسلسلة مؤلفة من حلقات مترتبة متوالية ،

كلها واجبة الوجود

.

و لا موقع : لأمر ممكن الوجود في هذه السلسلة .

ثم نقول :

هذه النسبة : الوجوبية ، إنما تنشأ ، عن نسبة المعلول :

إلى علتها : التامة البسيطة

.

أو ( إلى العلة االتامة ) :

المركبة من أمور كثيرة ، كالعلل الأربع ( العلة الفاعلية ،

و العلة المادية ، والعلة الصورة ، والعلة الغائية ) و الشرائط و المعدات .

و أما إذا نسب : المعلول

المذكور ، إلى بعض أجزاء العلة ، أو إلى شيء آخر لو فرض .

كانت النسبة : نسبة الإمكان

بالضرورة .

بداهة : أنه لو كانت ( النسبة )

بالضرورة .

كان وجود : العلة التامة ، مستغنى عنه ( المعلول ) و هي

علة تامة .

هذا : خلف .

ففي عالمنا الطبيعي نظامان :

نظام ك الضرورة

.

و

نظام : الإمكان .

فنظام

الضرورة : منبسط على العلل التامة و معلولاتها ، و لا يوجد بين أجزاء هذا النظام ، أمر

إمكاني البتة ، لا ذات و لا فعل ذات .

و نظام الإمكان

: منبسط على المادة ، و الصور التي

في قوة المادة ، التلبس بها ، و الآثار التي يمكنها أن تقبلها .

+++

( الإنسان جزء العلة لوجود أفعاله ونستها

له الإمكان ولفقره محتاج للإرادة الإلهية لتحققها )

فإذا فرضت : فعلا من أفعال

الإنسان الاختيارية .

و نسبتها : إلى تمام

علتها .

و هي : الإنسان ، و العلم ، و الإرادة ، و وجود المادة القابلة ، و تحقق الشرائط المكانية و الزمانية

، و ارتفاع الموانع .

و

بالجملة : كل ما يحتاج إليه الفعل في وجوده

، كان الفعل واجبا ضروريا .

و إذا نسب ( الفعل ) :

إلى

الإنسان : فقط ،

و من المعلوم أنه جزء من أجزاء العلة التامة .

كانت : النسبة بالإمكان

.

ثم نقول :

سبب : الاحتياج

و الفقر إلى العلة ، كما بين في محلة .

كون الوجود : و هو مناط

الجعل وجودا إمكانيا ، أي رابطا بحسب الحقيقة ،

غير مستقل بنفسه .

فما لم تنته : سلسلة

الربط ، إلى مستقل بالذات ، لم ينقطع سلسلة الفقر و الفاقة

.

و من هنا يستنتج :

أولا : أن المعلول لا ينقطع بواسطة استناده إلى علته ، عن

الاحتياج

إلى العلة الواجبة ، التي إليها تنتهي سلسلة الإمكان .

و ثانيا : أن هذا الاحتياج ، حيث

كان من حيث الوجود .

كان الاحتياج : في الوجود ، مع حفظ

جميع خصوصياته الوجودية ، و ارتباطاته بعلله ، و شرائطه الزمانية و المكانية ، إلى غير

ذلك .

فقد تبين بهذا أمران :

الأول :

أن الإنسان : كما أنه مستند الوجود إلى الإرادة الإلهية

، على حد سائر الذوات الطبيعية ، و أفعالها الطبيعية .

فكذلك : أفعال الإنسان ،

مستندة الوجود

إلى الإرادة الإلهية .

الميزان في تفسير القرآن ج1ص 109.

+++

( رد ما ذكره المعتزل من التفويض و

الأشاعرة من الجبر وللفعل نسبة طولية للإرادة الواجبة والإنسانية)

فما ذكره المعتزلة :

من كون الأفعال : الإنسانية ، غير مرتبطة

الوجود بالله سبحانه ، و إنكار القدر .

ساقط : من أصله .

و هذا الاستناد : حيث إنه استناد

وجودي ، فالخصوصيات الوجودية الموجودة في المعلول ، دخيلة فيه ، (أي في استناد

المعلول إلى العلة ، وجوده ، وفعله وصفاته وأحواله وتحققه بزمانه ومكانه ، وكل أمر يحتاجه وجوده وفعله ) .

فكل معلول : مستند إلى

علته ، بحده الوجودي الذي له .

فكما أن :

الفرد من الإنسان : إنما يستند إلى العلة الأولى

، بجميع حدوده الوجودية ، من أب و أم ، و زمان و مكان ، و شكل ، و كم و كيف ، و عوامل أخر

مادية .

فكذلك فعل الإنسان : إنما يستند إلى العلة الأولى ، مأخوذا بجميع خصوصياته

الوجودية .

فهذا الفعل : إذا انتسب إلى العلة الأولى و الإرادة الواجبة مثلا

، لا يخرجه

ذلك عما هو عليه ، و لا يوجب بطلان الإرادة الإنسانية مثلا في التأثير .

فإن الإرادة الواجبية : إنما

تعلقت بالفعل الصادر من الإنسان ، عن إرادة و اختيار

.

فلو كان : هذا

الفعل حين التحقق ، غير إرادي ، و غير اختياري .

لزم : تخلف إرادته تعالى عن مراده .

و هو

: محال .

فما ذهب إليه : المجبرة من الأشاعرة .

من أن تعلق : الإرادة الإلهية ، بالأفعال

الإرادية .

يوجب : بطلان ، تأثير الإرادة و الاختيار .

فاسد : جدا .

الميزان في تفسير القرآن ج1ص 110

فالحق : الحقيق بالتصديق :

أن الأفعال الإنسانية :

لها نسبة إلى الفاعل ، و نسبة إلى الواجب .

و إحدى النسبتين : لا

توجب بطلان الأخرى .

لكونهما : طوليتين ، لا عرضيتين .

++++

( نسبة الفعل للمخلوق إمكانية وللخالق وجوبية ورد من قال بالجبر في التكوين وأنه لا تنفع التربية الدينية )

الثاني :

أن الأفعال : كما أن لها استنادا إلى عللها التامة .

و قد عرفت : أن هذه النسبة

ضرورية وجوبية ، كسائر الموجودات المنسوبة إلى عللها التامة بالوجوب .

كذلك لها

استنادا : إلى بعض أجزاء عللها التامة ، كالإنسان مثلا .

و قد عرفت : أن هذه النسبة

بالإمكان .

فكون فعل : من الأفعال ضروري الوجود ، بملاحظة علته التامة الضرورية .

لا يوجب

: عدم كون هذا الفعل ، ممكنا ، بنظر آخر .

إذ النسبتان : ثابتتان ، و هما غير متنافيتين ، كما مر

.

فما ذكره : جمع من الماديين ، من فلاسفة العصر الحاضر .

من شمول : الجبر ، لنظام الطبيعة ، و

إنكار الاختيار .

باطل : جدا .

بل الحق :

أن الحوادث :

بالنسبة : إلى عللها التامة ، واجبة الوجود

.

بالنسبة : إلى موادها ، و أجزاء عللها ، ممكنة الوجود .

و هذا هو الملاك : في أعمال الإنسان

و أفعاله .

فبناؤه : في جميع مواقف عمله .

على أساس : الرجاء ، و التربية ، و التعليم ، و نحو

ذلك .

و لا معنى : لابتناء الواجبات و الضروريات ، على التربية و التعليم .

و لا الركون

: إلى الرجاء فيها ، و هو ظاهر.

( أي إن الإنسان : في أفعاله وأعماله ، يمكن أن يصلح بمعارف الهدى ، وترجى له

التربية الصالحة بتعليمه المعارف الحقة ، مثل حسن الإيمان وشكر المنعم والتحلي

بالأخلاق الحسنة بتعريف جزيئاتها ، وكل مسائل أصول الدين وفروعه ، والأخلاق الإسلامية

، بل وحتى قصص تأريخ ومواعظه وعبره ، مثل تذكيره بخلق النبي

الأكرم وآله الطيبين الطاهرين وسيرتهم ، فيرجى بذكر الأدلة له على حسنها ونفعها ، وإن الضرر

والقبح بتركها ، يرجى له أن يصدق بها فيعملها ، وقبح الاعتداء على العباد

وأخذ حقوقهم وعدم احترامهم والاستهزاء بهم ، أو أن الضرر الحتمي بالكفر بالله

المنعم والخالق ، فيتركها ،

ويعتقد وفق الهدى الحق بأنه غير مجبور على فعلها ولا مفوض له بدون مدد الله سبحانه ، فيسعى لأن يتحقق بتعاليم

الدين الإسلامي مؤمنا بها و متوكلا عليه سبحانه ، فيصل إلى النعيم الحقيقي في

الدنيا والآخرة .

+

وأما الضروريات من الواجبات : والتي لا يحتاجها الإنسان للتعليم والتربية فيها ،

لأنها من ضروريات حياته اليومية والطبيعية أو الخلقية أو حتى العلمية ، مثلا

العطشان بدون تروي يذهب لشرب الماء ، والجائع للغذاء ، والحرارة والبرودة الشديدة

تدعوه لأن ينتقل لمكان ملائم معتدل أو تهيئة ظروفه ، أو أنه يعرف بصورة كليه ، أن الأعمال

الصالحة الحسنة يحمد عليها ، والأعمال الطالحة يذم عليها ، كما أن في السابقة

يذكر له مصاديقها وجزئياتها ليصدق بحسنها أو قبحها ، أو ضروريات عقلية : بأن

النقيضان لا يجتمعان في الوجود بأن يكون الشيء موجود أو غير موجود في آن واحد في

مكان واحد ، أو أنه إنسان ، أو ناطق ، أو متحرك ، أو ذو أراده ، وغيرها مما لا يمكنه أن يفارقها

.

ملاحظة : ما ورد بين () قوسين أين ما كان من التفسير فهو من معد الصفحة ) .

http://www.alanbare.com/almezan